1271年(文永八年)8月、元使の趙良弼(しょうりょうひつ)が来日し、従わなければ武力行使もやむなしとの脅しで日本側の返書を要求しました。結局、彼は返書を与えられないまま帰国します。

そしてまた、1273年(文永十年)3月、元使の趙良弼は再び来日。大宰府にて日本側の返書を求めますが、結局、返書は与えられず、5月には帰国してしまいました。

ついに元国皇帝フビライは、1266年以来7年を要して行ってきた日本の属国化が失敗したと判断し、ついに武力行使を決定したのです。

文永の役

1274年(文永十一年)8月、フビライは日本遠征の総指揮官として忻都(きんと)、副官として洪茶丘(こうちゃきゅう)・劉復亨(りゅうふくこう)を高麗に派遣しました。彼らは、数年前から調達されつつあった兵員・兵船・物資を編成・組織します。

10月3日、元・高麗連合軍3万2千余人、900艘の大軍は、日本侵攻のために朝鮮半島の合浦(がっぽ)を出発。

対馬侵攻

10月5日午後、対馬の西の海に元・高麗軍の大船団があらわれ、午後4時ごろに元・高麗軍の先発隊は対馬佐須浦(対馬市厳原町小茂田)に接岸を開始します。

報せは午後6時ごろに対馬国府に到着し、対馬国守護代宗資国は80余騎で佐須浦に向かいます。

10月6日夜明け頃、助国は通訳の真継(まつぐ)という者を使者にたててことの子細をたずねさせようとしたところ、約1千人の敵兵が上陸し、矢を射かけてきました。助国は陣を立て直して応戦、矢戦となります。

助国は敵にかなり損害を与えたものの、敵は多勢。次第に追い詰められ、2・3時間後には助国をはじめ12名が討死し敗退。この戦いで島民を含め、双方多くの犠牲者を出しました。

戦闘の様子をえがいた『八幡愚童記』には、その後の対馬は描かれていませんが、宗資国が討死した以上、占領されたと考えられます。

壱岐侵攻

10月14日の午後4時ごろ、元・高麗軍は壱岐の西岸に現れます。その2艘の船から約400人が上陸を開始。壱岐守護代平景盛は100余騎で海岸に駆けつけ、矢継ぎ早に矢を射かけて防戦します。しかし、元・高麗軍はここで「てつはう」と記録される武器を使用し、上陸を強行。

10月15日には島中が戦闘に巻き込まれ、守護代も平景盛は自害。圧倒的な兵力を前に全滅。壱岐島民も、対馬島民と同じく殺戮され、奴隷としてさらわれます。

日蓮宗の開祖日蓮の書状には、その惨状が記されています。

文永11年10月に、蒙古から九州へ攻め寄せてきたが、対馬の者は守りを固めていたが宗助国が逃げた。蒙古軍は、男は殺したり生け捕りにしたりし、女は手に穴をあけて綱をとおして船に結びつけたり生け捕りにした。1人も助かった者はなかった。壱岐に攻め寄せたときも同じだった。

日蓮がこの戦闘を見たわけではないので、誇張して書いていると考えられますが、モンゴル軍の世界での侵略を見ると十分にあり得る話です。

九州沿岸襲撃

10月16・17日、壱岐を制圧した元・蒙古軍は、肥後国平戸・鷹島、筑前国能古島を攻撃します。この地の豪族松浦党も数百人以上の死傷者を出しました。肥前沿岸も対馬・壱岐のような惨状だったと伝えられています。

これら対馬・壱岐の惨状が太宰府に伝えられ、太宰府から京・鎌倉へ飛脚がたつと同時に、東国から九州の所領へ下向していた御家人と九州の御家人が太宰府に集結しつつありました。

実は、この頃の幕府は勢力争いが起きていて、御家人の統率に苦慮していたと伝えられています。また、この頃の戦法は、後年のように統一した指揮命令系統の下に戦ったのではなく、御家人が各々勝手に戦っていました。

博多侵攻

10月19日午前8時ごろ、元・高麗軍は博多湾に進入し、20日未明にかけて筑前国今津浜に上陸すると同時に、博多・箱崎・麁原にも侵攻開始。

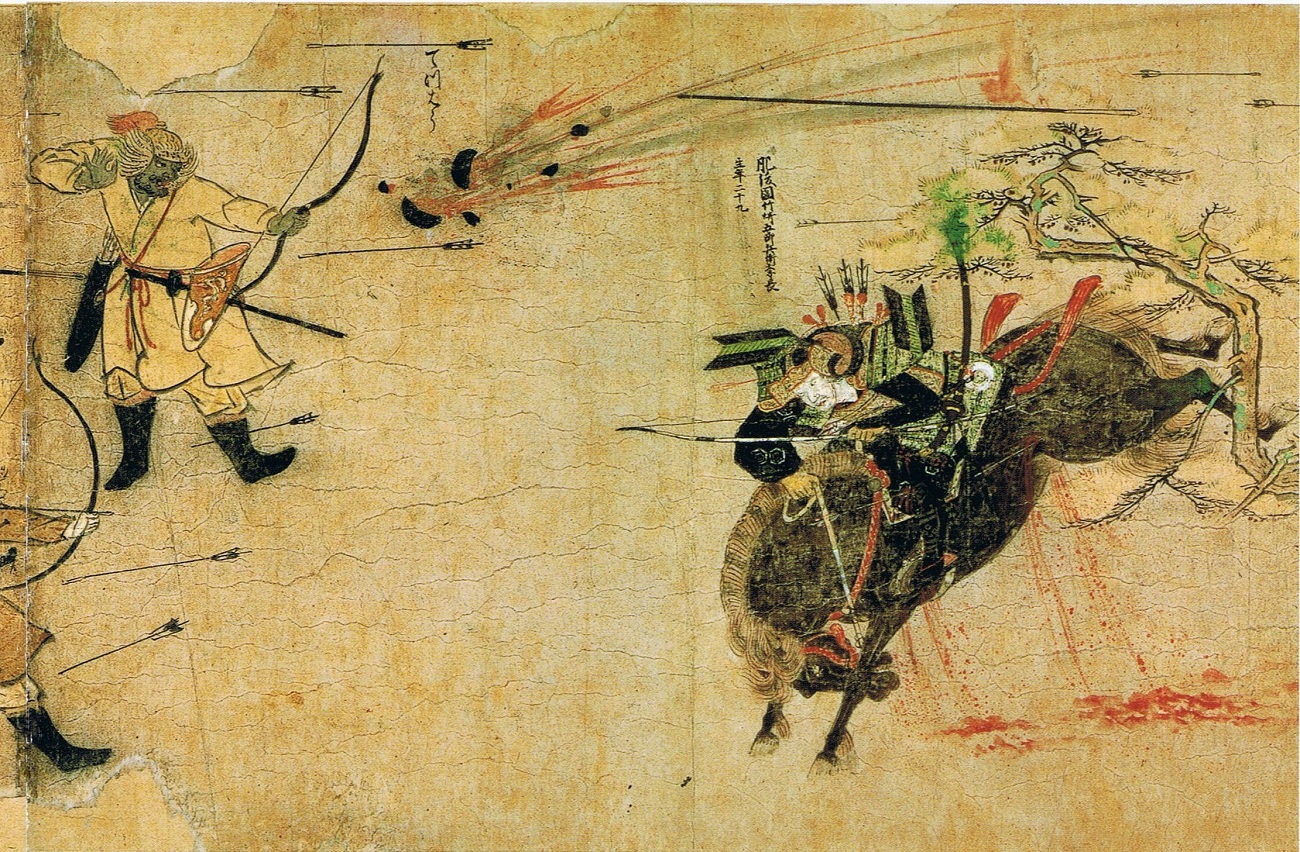

10月20日、本格的な戦闘が始まりました。戦闘の中心は箱崎・博多方面で、元・高麗軍2万が上陸してきました。有名な『蒙古襲来絵詞』によると、博多・箱崎方面の総大将は少弐景資であり、本陣を箱崎におきました。激戦地は、麁原(そばら)から赤坂方面で、『蒙古襲来絵詞』の主人公竹崎季長は麁原に上陸した敵陣に突入しましたが、5騎のうち3騎が射倒され、季長は白石通泰という御家人に助けられ命拾いしたことが記されています。

『八幡愚童記』によれば、一騎で矢を射ようとする日本軍に対し、数万の兵が雨のように矢を射かけてくる。さらに、短い矢じりには毒が塗ってあり、蒙古軍は冑も軽く、騎馬がうまく、命も惜しまず戦い、逃げるときには「てつはう」を飛ばすのでその音に肝を失った、とあります。

この日の戦闘は、竹崎季長や菊池武房ら多くの御家人の奮闘もむなしく、日本側の配色が濃くなっていました。

そのため、日本軍はいったん博多に築いた「水城(みずき)」に撤退します。水城は現在の福岡市南方に位置し、天智天皇時代の664年、当時の新羅の侵攻から防衛するために築かれた城壁でした。500年後に役立ったのです。

総大将の少弐景資が撤退する日本軍の殿(しんがり)となって戦います。

後方から、12~13騎の兵馬と80余りの元兵を引き連れて、身長約7尺(2m以上)、ひげはへそのあたりまで伸びていて、青い鎧を身につけた大男が馬に乗って景資を追いかける事態が発生。弓の名人だった景資は立ち止まって、馬に乗ったまま大男を射落とし、窮地を脱します。その大男は元軍副官の劉復亨(りゅうふくこう)だったという逸話が残されています。

博多方面の被害は甚大で、筥崎八幡宮も火を放たれ、町中に火がつけられ、多くの村人が焼け出されました。箱崎方面の防備は豊後の守護大友頼泰の軍勢でした。この方面は激戦が繰り広げられましたが、筥崎八幡宮の焼失と、退却により頼泰は人々の非難を浴びることになり、翌年、鎌倉幕府から訓戒の処置を受けることになります。

水城に撤退した日本軍ですが、なぜか元軍はそのまま追撃することなく、軍船に引き上げていきます。

元・高麗軍撤退

10月21日、元・高麗軍の船は一艘も停泊しておらず、それを見た御家人・人々は泣き笑いしたと伝えられています。この元軍の撤退について諸説があり、いまだもって不明です。

志賀島には一艘だけ蒙古軍の船が停泊していたそうですが、誰も近づかなかったといいます。そのうち、元軍の兵は助けを求めてきましたが、誰も助けようとしません。当然ですね。

そのうち、元軍の大将が生け捕りにされるくらいならな死んだ方がマシと思って、自ら海に身を投げ入れてしまったそうです。

残る兵220人余りはたちは降伏してきました。そのうち50人が大友頼泰によって京都に連行され、その他の兵士は水城でことごとく処刑されました。

この戦いは、結果的に日本側のみならず、元軍にも多くの犠牲者を出して決着します。

よく伝えられているのが、20日夜半に元・高麗軍が暴風雨にあい全滅したというものですが、気象学的にこの時期に台風並みの暴風雨はありえないといわれています。

最近は、日本軍の頑強な抵抗と風雨が、元軍の内部対立を表面化させ、そのため、元軍は意識的に撤退したのではないかと考えられているようです。要するに、色んな説が唱えられているけれども、どの説も撤退要因だったということです。

文永の役で幕府はさらに強力に

理由はどうであれ、元軍が撤退したことは事実です。

11月1日、撤退した事実をまだ把握していない幕府は、2つの命令を西日本に下しました。

そのひとつは、安芸国守護の武田信時に出されたものが残っています。守護は国内の地頭や御家人ばかりでなく、荘園領主(主に皇族や貴族)が支配している土地の武士(非御家人)も動員して、異国人襲来を防御せよというものでした。

本来、幕府が支配出来るのは、幕府と主従関係を結んだ御家人とその所領だけです。承久の乱で幕府が勝利して、西日本に多くの新恩地頭を任命しても、この原則に変更はありませんでした。

しかし、蒙古襲来という未曽有の危機に際して、御家人・非御家人に関係なく、すべての武士が守護の命令下に入ることになったのです。つまり、幕府の命令下に入ることになります。

もう一つの命令は、鎮西奉行大友頼泰に対して下されたものです。

元・高麗軍との合戦において軍功を上げた者には、たとえ非御家人であっても恩賞を与えるという内容です。

この二つの命令は、西日本一帯の守護に下されたと考えられています。鎌倉時代半ばを過ぎ去った文永年間においても、西日本では幕府の支配は隅々にまで及んではいなかったのです。「御恩と奉公」の関係はあくまで将軍と御家人の関係であって、朝廷や皇族・貴族の荘園を守る武士には関係のない話です。

つまり鎌倉時代、全ての武士が「御恩と奉公」の関係にある御家人ではありませんでした。

しかし、蒙古襲来によって、非御家人を守護の命令下に置き、非御家人にも恩賞を与えるという命令が出されたことで、幕府はそれまで点と点の支配圏を、面に拡大することになりました。こうして幕府権力はさらに強化され、その支配は全国隅々にまで及んでいくことになります。

この蒙古襲来という危機によって、さらに北条時宗の権力は強化されていきます。「北条得宗家」が最盛期を迎えたと言えるでしょう。

元軍撤退の知らせが朝廷にもたらされたのは11月6日のことでした。

参考文献

岡田清一(2001)「北条得宗家の興亡」新人物往来社

コメント